Siapa di sini rajin menghitung screentime setiap hari?

Di kuartal 3 tahun 2020 pas pandemi lagi heboh-hebohnya, rata-rata konsumsi internet orang Indonesia per hari itu 8 jam 52 menit. Jadi kalau sehari 24 jam, lebih dari sepertiga waktu kita 1 hari dihabiskan online. Lama juga ya.

Karena internet (khususnya media sosial) udah sumpek banget, daya cerna informasi kita sebagai audience juga terkikis. Dalam konteks musik, artinya: musisi harus memperbaharui terus strategi cari perhatian (baca: jualan). Capek.

Tapi ya gimana juga, butuh distraksi dan keterhubungan saat dunia offline lagi terbatas gara-gara COVID. Cari teman dan cari cuan semuanya lari ke dunia maya. SFTC sepanjang 2020 (dan 2021 nampaknya huhu) aktivitas utamanya juga online semua. Di edisi #1 ngobrol soal event musik sama Sarah Deshita, menurut dia ke depannya offline dan online akan gabung jadi satu kesatuan.

BTW, terima kasih banyak untuk dukungan 190+ orang yang berlangganan dari edisi satu 🥸. Kalau belum berlangganan, isi email kamu di bawah ini sebelum lanjut ke segmen pertama:

RILISAN BARU

Ngarep E - Aryo Adhianto

Kemasan bebunyian memantul-mantul Aryo Adhianto sah jadi jagoan minggu ini. Empuk dan misterius. Menurut saduran catatan produksinya, rilisan ini merupakan “studi otomasi modulasi ritmis dan pergeseran tonal, diolah menggunakan synthesizer digital”. Mantap sekali.

Firasat - Sundancer

Lagu gagah yang penuh melankoli. Melalui Firasat yang ada di album Suvenir, duo surf-rocker ekspor Mataram ini melakukan pivot yang tepat: balada sederhana dinyanyikan dari kacamata orang pertama yang merelakan kekasihnya pergi. Tema klasik yang universally relevant.

Nada - CVX

Rilisan terbaru produser lokal CVX menyuguhkan palet pop Indonesia yang setelah dibangkitkan lagi, lima tahun terakhir relevansinya masih lestari. CVX cermat menulis lirik yang vibenya persis seperti zaman yang ingin dia tangkap. Bonusnya, Ikki juga seorang kreator musik yang versatile dan menghibur (cek ini atau ini).

WAWANCARA

Selain bekerja sebagai Royalty Analyst untuk Mixcloud, di London Arya Rinaldo adalah bagian Eastern Margins - sebuah kolektif yang fokus kepada representasi Asia di UK dan sekitarnya. Bareng Arya, saya pernah moshing di gig Skepta, juga bengong nonton Aphex Twin. Kali ini kami ngobrol tentang sentimen terhadap orang-orang Asia di UK dan royalti musik - tema yang sempet heboh juga kemarin di Indonesia.

SFTC: Sentimen anti Asia di Eropa dan Amerika lagi santer-santernya, bagaimana pengalaman lo dan dinamikanya dengan kolektif Eastern Margins yang berfokus kepada Asian Artists?

Arya Rinaldo (AR): Anti-Asian sentiment lumayan meningkat selama pandemi. Gue pernah mengalami slurs dan diteriak-teriakin gitu. Kalau di musik sih sukurnya nggak pernah, cuman mungkin gue pernah dapat semacam backhanded compliment, kayak dapet slot main yang mungkin karena gue orang Indonesia—semacam for the sake of diversity bukan karena kita emang putting out the good stuff atau gimana gitu. Tapi gue kayak yaudah sih aja, nggak ambil pusing.

Gue join Eastern Margins sekitar tahun lalu, tepat sebelum lockdown. Kolektif ini wadah bagi East and Southeast Asian musician, yang misinya membentuk platform bagi para asian creatives dan art gitu untuk showcase dan melakukan sesuatu dengan cara kami sendiri. Ini juga merupakan safe space bagi minoritas (baca: Asian people) di sini—dari sudut pandang kami sebagai live events promoter, kami ingin memfasilitasi dan menciptakan ruang tersebut bagi orang-orang yang belong to the community. Gue pikir sih tujuan utama kami, lepas dari sisi artistiknya dan putting out the art, kami ingin financially sustainable for the artist that we put on dan bagi komunitas-komunitas yang mereka representasikan.

SFTC: Project-project Eastern Margins selama ini ngapain aja btw?

AR: Tidak ada agenda khusus, tapi ada commission projects: misal dengan digital agency di UK yang tugasnya bantu UK brands breaks into China . Jadi mereka semacam nugasin kami bikin live stream, bekerjasama dengan Shanghai Community Radio dan ngajak all the cool Chinese artists to DJ. Lainnya itu bisa dibilang seperti monthly slot di NTS Radio, itu kami berusaha untuk tiap bulannya itu menghadirkan diversitas, baik asalnya dan gender penampilnya; mencoba untuk as diverse as possible. Kami juga sedang mengerjakan kompilasi yang bener-bener bakalan exciting dan mencoba untuk ngasih spotlight ke sebanyak mungkin orang yang terlibat. Salah satu respon kami terhadap isu Asian Hate adalah kami bekerjasama dengan charity projects untuk menggalang dana.

SFTC: Lanjut. Jadi kerjaan kantor lo sebenar-benarnya ngapain?

AR: Jadi penjelasan sederhananya gini. Jadi kalau lo punya lagu, sebagai pencipta lagu dan lagu lo dipake di manapun itu dan dalam konteks ini di Mixcloud, itu kan hak ciptanya harus dibayar. Nah, tugas gue adalah make sure orang-orang yang punya lagu ini beneran dibayar. Gue bekerjasama langsung dengan partner-partner yang bertugas mendistribusikan royalti ke pihak yang berhak dengan memberi data dan laporan lengkap penggunaan karya si artis dan pencipta lagu.

SFTC: Bagaimana lo melihat isu royalti musik dari kacamata profesional lo sebagai Royalt Analyst di Mixcloud?

AR: Dari purely kacamata industri, isu ini urgent. Tapi at the same time gue juga bisa paham kenapa ini sangat membingungkan. Kayak, lo punya band ya lo cuman pengen ngeband aja. Yang sering salah kaprah soal ini semua adalah lo sebenernya nggak harus berada di major label untuk bisa ngurusin ini dan dapet royalti.

Hal basic dan mendasar yang bisa lo lakukan adalah get your audio fingerprinted. Di platform streaming, audio-fingerprinting diperlukan supaya bisa tahu ini lagunya siapa dan sebagainya. Audio-fingerprinting itu seperti namanya adalah proses untuk menciptakan sidik jari/identitas dari audio/lagunya. Teknologi seperti Shazam itu contoh yang memanfaakan teknologi audio-fingerprinting.

Ini juga masalah komunikasi. Gue sering berpikir gimana caranya informasi ini bisa disampaikan dengan cara yang mudah dicerna. Ketika gue sendiri mendengarkan gue menjelaskan ini tuh seperti kayak “it doesn’t make any sense” walaupun ini makes sense sebenernya.

Entah kenapa nggak ada obligation dari pihak-pihak yang sebenarnya bisa melakukan ini, jadi ya kenyataannya malah anak-anak/pelakunya sendiri yang cari tahu sendiri.

SFTC: Fruitful. Do you want to plug anything upcoming from Eastern Margins?

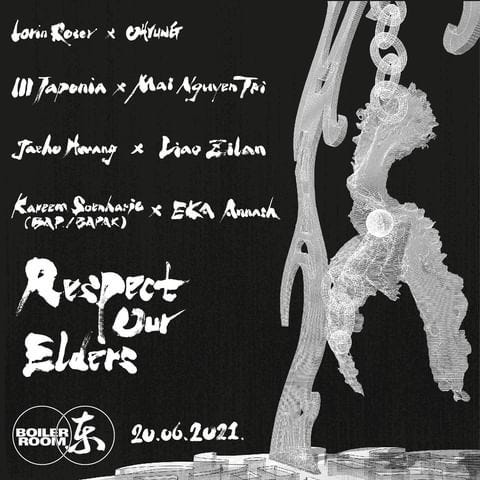

AR: Sure. Stream showcase dari Eastern Margins, “Respect Our Elders”, bakalan tayang di channelnya Boiler Room tanggal 20 Juni. Ada BAPAK X Eka Annash!

Eastern Margins X Boiler Room: Respect Our Elders

Respect Our Elders is a showcase of intergenerational solidarity - a celebration of the wisdom, resilience and patience of our community in face of the anti-Asian Racism we are facing. Taking place as a fundraiser livestream on 20 June, we'll showcase 4 collaborations between artists of different generations, hoping through the process to pay homage to our elders - who've carved a path for our generation to walk on, who've stood strong in the face of prejudice for so long. Through these intergenerational collaborations, we hope that their wisdoms and strength will be channeled to our generation.

CATATAN EDITOR

(Sebenarnya seharusnya tulisan ini dibikin tahun 2017-2018, kepikirannya juga udah lama tapi baru bisa menulis sekarang. Zzz)

Apa batas yang membedakan musisi populer dan influencer? Jawabannya ada di akhir tulisan ini.

Saat kamu bawa musik yang kamu tulis di kamar jadi karya rekaman, naik kelas jadi penampilan di atas panggung, show di televisi dan media sosial, alaminya karya kamu menumbuhkan influence terhadap khalayak. Kamu lantas diidolakan, dan nilai-nilai yang kamu bawa jadi berpengaruh.

Jauh sebelum ada internet, di 90-an Slank sudah menjadi influencer gaya hidup urakan dan dekat dengan narkoba (dulu). Sejak 80-an Iwan Fals sudah jadi influencer kritik sosial, tentunya melalui karya dan identitasnya yang sebanding dengan karya-karyanya. Contoh lain: melalui album Pandawa Lima, Dewa jadi influencer Kahlil Gibran. Saya korbannya.

Lalu bedanya apa dengan apa yang terjadi sekarang?

Setelah internet, artikulasi musisi sebagai influencer jadi lebih rumit, karena melalui media sosial semua punya banyak cara untuk membangun persona. Dulu pengaruh ini hanya dibangun melalui media konvensional yang sudah mengalami proses kurasi industri, sekarang tahapan kurasi tersebut sudah hilang.

Arti influencer hari ini bagi musisi populer, tidak lagi terbatas dengan karya musiknya saja seperti Dewa dengan Pandawa Lima-nya. Ini jadi lebih mencolok ketika angle-angle lain di luar karya memberikan nilai finansial yang signifikan terhadap musisi. Band metal meng-endorse perusahaan clothing, solois rupawan jadi Brand Ambassador ponsel terbaru, atau seorang penyanyi memanfaatkan influence-nya untuk menggalang donasi korban bencana alam, semuanya wajar. Apalagi zaman pandemi gini tidak bisa manggung, masa menolak tawaran pemasukan?

Pendapat saya:

Di dunia utopis yang ideal, influence terbesar seorang musisi seharusnya datang dari karya musiknya, bukan wajah rupawan, gaya modis atau perilakunya yang nyentrik. Namun realitanya, musisi populer kini punya lebih banyak angle komersil yang bisa mendatangkan cuan untuk hidupnya, dan itu hal yang patut diapresiasi. Sah-sah saja, namun semoga keseimbangan karya dan influence selalu dijaga. Jangan sampai berat ke influence doang, karyanya nggak jelas. Ya kecuali memang niat mau hijrah jadi KOL, monggo.

Jadi, jawaban dari pertanyaan di segmen ini, perbedaan antara musisi dan influencer adalah karya musiknya. Lagipula, nampaknya satu-satunya hal yang membedakan musisi populer dan influencer adalah kemampuan musisi bikin karya musik yang mumpuni. Masa hal itu mau direlakan juga?

Baca edisi #1 di sini.

Jika kamu suka dengan newsletter ini berlangganan GRATIS dengan mengisi email di bawah ini. Kami akan kirimkan ke email kamu setiap hari Selasa. Terima kasih!